Osvaldo Ferrari: Se hacen diversas conjeturas, Borges, acerca de las fuentes de su humor; de su humor literario y de su humor respecto de todo tipo de cosas. Por ejemplo, se piensa en Bernard Shaw, se piensa en el doctor Samuel Johnson o en otros.

Jorge Luis Borges: Bueno, yo no sabía que yo tuviera humor, pero parece que sí. Creo que como éste es un país muy supersticioso basta que uno diga algo contra esas supersticiones —que son múltiples— para que se lo considere una broma. Y creo que las personas, para no tomar en serio lo que yo digo, me acusan de humor; pero yo creo no tenerlo, yo creo ser un hombre sencillo, digo lo que pienso, pero —como eso suele contradecir muchos prejuicios— se supone que son bromas mías. Y así queda a salvo, bueno, mi fama… y quedan a salvo las cosas que yo ataco. Por ejemplo, yo publiqué hace poco un artículo: «Nuestras hipocresías», y lo que yo decía allí lo decía totalmente en serio, pero se consideró que se trataba de una serie de bromas muy ingeniosas, de modo que fui muy alabado precisamente por las personas que yo justamente atacaba.

—Se lo convierte en inofensivo a través del humor.

—Sí, yo creo que sí. Pero, al mismo tiempo el humor es algo que yo admiro —sobre todo en los otros—. Ahora, en mi caso, yo no recuerdo ninguna broma mía.

—Pero, en la tradición del doctor Johnson, por ejemplo.

—Eso sí, bueno, el humor y el ingenio sobre todo. Pero parece que es tan difícil… es difícil definir las cosas; precisamente las cosas más evidentes son las de definición imposible, ya que definir es expresar algo en otras palabras: esas otras palabras pueden ser menos expresivas que lo definido. Y, además, lo elemental no puede definirse, porque cómo va a definir usted, por ejemplo, el sabor del café, o esa tristeza agradable de los atardeceres; o esa esperanza, sin duda ilusoria, que uno puede sentir por la mañana. Esas cosas no pueden definirse.

—No pueden definirse.

—Ahora, en el caso de algo abstracto, sí puede definirse; usted puede dar una definición exacta de un polígono, por ejemplo, o de un congreso, esas cosas pueden definirse. Pero yo no sé hasta qué punto usted puede definir un dolor de muelas.

—Pero sí se puede definir la falta de humor. En nuestro país, por ejemplo.

—Ah, eso sí, la falta de humor y la solemnidad, que es uno de nuestros males, ¿no?; y que se manifiesta en tantas cosas. Por ejemplo, pocas historias habrá, tan breves como la historia argentina —cuenta escasamente dos siglos—, y sin embargo, en pocos países la gente estará tan abrumada de aniversarios, de fechas patrias, de estatuas ecuestres, de desagravios a los muertos ilustres.

—Y de agravios.

—Y de agravios, sí. Es terrible, claro que eso ha sido fomentado, desde luego.

—Usted caracteriza, a veces, a la historia argentina como muy cruel. Dentro de las características esenciales usted señala la crueldad.

—Yo creo que sí; estaba leyendo hoy una estadística que ha publicado la policía sobre los asesinatos cometidos en los últimos años, y parece que, a partir de una fecha bastante reciente, cada año ha habido más crímenes. Pero eso corresponde, desde luego, y… a la pobreza; cuanto más pobre sea la gente más fácilmente será criminal.

—Bueno, además es una característica de la época.

—La violencia, sí.

—Desgraciadamente…

—Sí, pero yo creo que ese delito ético tiene una raíz económica.

—Sí. En cuanto al humor, le decía que creo que usted ha admirado, a lo largo del tiempo, si no el humor, la ironía de un hombre como Shaw o como Johnson.

—Ah sí, desde luego, eso es indudable.

—¿Y cómo definiría esas características en ellos dos?, porque son muy particulares, y son muy propias del genio inglés.

—Y bueno, pues en ambos casos, esa ironía tiene su raíz en la razón, yo creo, ¿no? Es decir, no es arbitraria. A mí, personalmente, lo que Gracián llamaba ingenio me resulta desagradable, ya que se trata de juegos de palabras y los juegos de palabras conciernen simplemente a las palabras, es decir, a convenciones. En cambio, el humorismo puede ejercerse sobre hechos reales, y no simplemente sobre semejanzas entre una sílaba y otra.

—Cierto. Y el humorismo en los ingleses, sí, es realmente muy razonable.

—Muy razonable, pero, sin embargo, hay algo fantástico… yo creo que entre el ingenio y el humorismo, aunque el humorismo critique cosas reales, hay siempre algo fantástico en el humorismo, me parece, ¿no?; hay siempre un elemento de fantasía, de imaginación, que puede no existir en la ironía, o en el ingenio.

—Ah, claro.

—Sí, de modo que hay un principio de fábula, un principio de sueño; algo irracional en el humorismo. Algo levemente mágico también. De manera que ésa sería la diferencia. Desgraciadamente no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero, como he pensado sobre el tema, espero que la conclusión que yo afirme ahora sea válida.

—Es que el ejemplo, de alguna manera, es usted. Porque a diferencia de Lugones, de Mallea y de muchos otros escritores argentinos, en los cuales se percibe, desgraciadamente, una falta de humor, usted, sin embargo, lo ha cultivado.

—Bueno, Lugones a veces lo ha ensayado, pero con un resultado desdichado, yo diría. Por ejemplo: «La institutriz, una flaca escocesa enteramente isósceles, junto a la suegra obesa». Evidentemente hay una intención humorística, pero el resultado es más bien melancólico.

—No se sospecha demasiado…

—Bueno, la palabra isósceles es graciosa, ¿no? Eso cuadra más bien para una caricatura que para una imagen real, que es lo que se proponía Lugones, por lo demás. No recuerdo otras tentativas de ingenio de Lugones, en cambio, en Groussac sí; la ironía es evidente. Por ejemplo, lo vemos en aquella polémica que él tuvo, en que dijo: «El hecho de haberse puesto en venta un opúsculo del doctor… bueno, fulano de tal, puede ser un serio obstáculo a su difusión» (ríe). Ahí es evidente, ¿no?, ¿quién iba a comprar eso?

—Ya que he insistido, Borges, en cuanto a Samuel Johnson, yo recuerdo que usted ha dicho que, en Inglaterra, de haberse elegido un autor nacional, la elección habría debido recaer sobre él.

—Bueno, yo diría Johnson, Wordsworth… pero, puedo referirme a un libro ajeno, y harto más famoso; yo diría que si una convención requiere que cada país esté representado por un libro, en este caso, ese libro sería la Biblia. La Biblia, como nadie ignora, contiene textos hebreos, griegos, que fueron vertidos al inglés. Pero ahora esos textos forman parte del idioma inglés. Una cita bíblica en castellano o en francés puede resultar pedantesca, o puede no ser identificada de inmediato. En cambio, el lenguaje inglés coloquial está lleno de sentencias bíblicas. Y yo, claro, mi abuela —cuya familia era de predicadores metodistas— sabía de memoria la Biblia. Usted citaba una frase bíblica cualquiera, y ella le decía: «Libro de Job, capítulo tal, versículo tal», y seguía adelante; o «Libro de los Reyes» o «Cantar de los cantares».

—Recordaba la fuente, digamos.

—Sí, ella leía diariamente la Biblia. Y, además, no sé si usted sabe que en Inglaterra cada familia tiene una Biblia, y en las páginas en blanco, que están al final, se anota la crónica de la familia. Por ejemplo, los casamientos, los nacimientos, los bautismos, las muertes. Bueno, y esas biblias de la familia tienen valor jurídico: pueden usarse en un juicio, por ejemplo; son aceptadas como documentos auténticos por la ley: por ejemplo, en la family Bible (Biblia de la familia) dice tal cosa. Y, en Alemania, otro país protestante en su mayoría, hay un adjetivo: bibelfest, que quiere decir «firme en la Biblia», es decir, que sabe la Biblia de memoria. Lo mismo ocurre, como usted recordará, en el islam, donde la gente sabe el Corán de memoria. Creo que el nombre del famoso poeta persa Hafiz quiere decir «el que recuerda», es decir, el que sabe de memoria el Corán.

—De alguna manera, el memorioso.

—Sí, de alguna manera el pobre Funes (ríen ambos).

—O usted mismo.

—¿Cómo?

—Usted fue llamado «el memorioso» en un diario de Buenos Aires.

—Hablando de Funes, me ha sucedido no una vez sino varias que me han preguntado si yo lo he conocido; si Funes existió. Pero eso no es nada, comparado con el hecho de que un periodista español me preguntó si yo guardaba todavía el séptimo volumen de la enciclopedia de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.

—Que corresponde a un cuento suyo.

—Sí, de un cuento mío, y cuando yo le dije que todo era una invención, me miró con mucho desprecio —él había creído que aquello era historia— y resultó que no, que eran meros fantaseos personales míos, y no tenían por qué ser tomados en cuenta. Y lo mismo me sucedió en Madrid, con mi cuento «El Aleph». Ahora, el Aleph, no sé si usted recuerda, es un punto en el que están todos los puntos del espacio, de igual modo que en la eternidad están todos los instantes del tiempo. Yo tomé la eternidad como modelo para «El Aleph». En fin, un cuento que ha gozado de indebida fama, sobre el Aleph, y que lleva ese título. Bueno, y un periodista me preguntó si realmente había un Aleph en Buenos Aires. Yo le dije: «Bueno, es que si hubiera uno, sería el objeto más famoso del mundo, y no se limitaría a figurar en un libro de cuentos fantásticos de un escritor sudamericano». Y entonces él me dijo, con una ingenuidad que casi me conmovió: «Sí, pero como usted menciona la calle y el número —dice calle Garay, número tal—». ¿Qué cosa puede haber más fácil que mencionar una calle y un número?

—Él pensó que esa calle y ese número no eran inventados.

—No, ciertamente la calle y el número no eran inventados, pero el hecho de que ocurriera algo así… a mí me dice que hay muchas personas, de diversas partes —sobre todo de América del Sur—, que vienen aquí y van a ver en la calle Corrientes tal número, porque hay un tango que dice Corrientes 1214 o algo así.

—3-4-8.

—¡Ah!, bueno, usted se acuerda. Pues hay personas que van a buscar eso, y se da un caso parecido, en que la fábula o la literatura son tomados en serio: parece que mucha gente que va a Londres, lo hace con la idea de ver la casa de Sherlock Holmes. Van a Baker Street (calle Baker), y buscan ese número. Entonces, para satisfacer a esas personas, o como una broma, ahora hay un museo de Sherlock Holmes; y ahí los turistas encuentran lo que esperan, ya que allí está, bueno, la percha, el laboratorio, el violín, la lupa, las pipas, en fin.

—A la medida de la fantasía de los visitantes.

—Sí, todos esos atuendos, todos esos atributos de Holmes se encuentran allí ahora. Bueno, eso ya lo ha dicho Oscar Wilde con aquella frase: «La naturaleza imita al arte».

—Cierto.

—Y un ejemplo que da Oscar Wilde es el del caso de una señora que no quiso salir al balcón para ver la puesta del sol, porque esa puesta de sol estaba allí en un cuadro de Turner. Y agregó: «Uno de los peores ocasos de Turner» (ríe), porque la naturaleza no había imitado muy bien al pintor.

—Veo que sin proponérnoslo, Borges, el humor volvió a buscarnos hacia el fin de la audición.

—Es cierto, tiene razón.

Título original: En diálogo (edición definitiva 1998)

Jorge Luis Borges & Osvaldo Ferrari, 1985

Prefacio: Jaime Labastida

Prólogos: Jorge Luis Borges (1985) & Osvaldo Ferrari (1998)

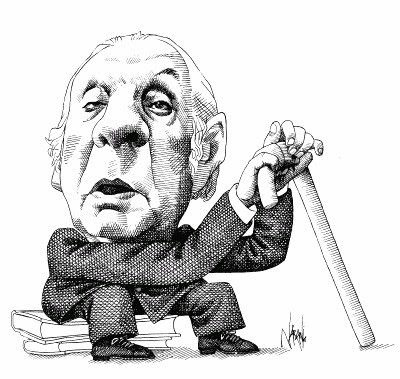

Imagen: Foto JLB en muestra "Borges universal"

en Feria Internacional del Libro 2016 - Vía