Paul Deussen ha observado que la leyenda del Buddha es un testimonio, no de lo que el Buddha fue, sino de lo que llegó a ser en muy poco tiempo; otros investigadores agregan que en lo legendario, en lo mítico, la esencia del budismo ha encontrado su expresión más profunda. La leyenda nos revela lo que creyeron innumerables generaciones de hombres piadosos y sigue perdurando en la mente de gran parte de la humanidad.

La biografía empieza en el cielo. El Bodhisattva (el que llegará a ser el Buddha, título que significa «El Despierto») ha logrado, por méritos acumulados en infinitas encarnaciones anteriores, nacer en el cuarto cielo de los dioses. Mira, desde lo alto, la tierra y considera el siglo, el continente, el reino y la casta en que renacerá para ser el Buddha y salvar a los hombres. Elige a su madre, la reina Maya (este nombre significa la fuerza mágica que crea el ilusorio universo), mujer de Suddhodana, que es rey en la ciudad de Kapilavastu, al sur del Nepal. Maya sueña que en su costado entra un elefante de seis colmillos, con el cuerpo del color de la nieve y la cabeza del color del rubí. Al despertar, la reina no siente dolor ni siquiera peso, sino bienestar y agilidad. Los dioses crean un palacio en su cuerpo; en ese recinto el Bodhisattva espera su hora rezando. En el segundo mes de la primavera la reina atraviesa un jardín; un árbol cuyas hojas resplandecen como el plumaje del pavo real le tiende una rama; la reina la acepta con naturalidad; el Bodhisattva se levanta en aquel momento y nace por el flanco derecho sin lastimarla. El recién nacido da siete pasos, mira a derecha e izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante; ve que en el universo no hay otro igual a él y anuncia con voz de león: «Soy el primero y el mejor; éste es mi último nacimiento; vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte». Dos nubes vierten agua fría y caliente para el baño de la madre y del hijo; los ciegos ven, los sordos oyen, los lisiados caminan, los instrumentos de música tocan solos; los dioses del cuarto cielo se regocijan, cantan y bailan; los réprobos en el infierno olvidan su pena. En aquel mismo instante nacen su futura mujer, Yasodhara; su cochero, su caballo, su elefante y el árbol a cuya sombra llegará a la liberación. El niño recibe el nombre de Siddharta; también es conocido por el de Gautama, que fue adoptado por su familia, los Sakyas.

La madre muere a los siete días de haber nacido el Bodhisattva y sube al cielo de los treinta y tres Devas. Un visionario, Asita, oye el júbilo de estas divinidades, baja de la montaña, toma al niño en brazos y dice: «Es el incomparable». Comprueba en él las marcas del elegido: una especie de alta corona orgánica en mitad del cráneo, pestañas de buey, cuarenta dientes muy unidos y blancos, quijada de león, altura igual a la extensión de los brazos abiertos, color dorado, membranas interdigitales y un centenar de formas dibujadas en la planta del pie, entre las que figuran el tigre, el elefante, la flor de loto, el monte piramidal Meru, la rueda y la esvástica. Luego Asita llora, porque se sabe demasiado viejo para recibir la doctrina que el Buddha predicará en el futuro.

Los intérpretes del sueño de Maya han profetizado que su hijo será dueño del mundo (un gran rey) o redentor del mundo. Su padre quiere lo primero; hace levantar tres palacios para Siddharta, de los que excluye toda cosa que pueda revelarle la caducidad, el dolor o la muerte. El príncipe se casa al cumplir los diecinueve años; antes debe ser vencedor en varios certámenes que incluyen la caligrafía, la botánica, la gramática, la lucha, la carrera, el salto y la natación. También debe triunfar en la prueba del arco; la flecha disparada por Siddharta cae más lejos que ninguna otra y, donde cae, brota una fuente[*]. Estos lauros son símbolos de su futura victoria sobre el Demonio.

Diez años de ilusoria felicidad transcurren para el príncipe, dedicados al goce de los sentidos en su palacio, cuyo harén encierra ochenta y cuatro mil mujeres, pero Siddharta sale una mañana en su coche y ve con estupor a un hombre encorvado «cuyo pelo no es como el de los otros, cuyo cuerpo no es como el de los otros», que se apoya en un bastón para caminar y cuya carne tiembla. Pregunta qué hombre es ése: el cochero explica que es un anciano y que todos los hombres de la tierra serán como él. En otra salida ve a un hombre que la lepra devora; el cochero explica que es un enfermo y que nadie está exento de este peligro. En otra ve a un hombre que llevan en un féretro; ese hombre inmóvil es un muerto, le explican, y morir es la ley de todo el que nace. En la última salida ve a un monje de las órdenes mendicantes que no desea ni morir ni vivir (en las últimas formas de la leyenda las cuatro figuras son fantasmas o ángeles). La paz está en su cara; Siddharta ha encontrado el camino.

La noche en que toma la decisión de renunciar al mundo, le anuncian que su mujer ha dado a luz un hijo. Regresa al palacio; a medianoche se despierta, recorre el harén y ve a las mujeres dormidas. A una le babea la boca; otra, con el pelo suelto y desordenado, parece pisoteada por elefantes; otra habla en sueños; otra muestra su cuerpo lleno de úlceras; todas parecen muertas. Siddharta dice: «Así son las mujeres, impuras y monstruosas en el mundo de los seres mortales; pero el hombre, engañado por sus adornos, las juzga codiciables». Entra en el aposento de Yasodhara; la ve dormida con la mano en la cabeza del hijo. Piensa: «Si retiro esa mano de su lugar, mi mujer se despertará; cuando sea Buddha volveré y tocaré a mi hijo».

Huye del palacio, rumbo al Oriente. Los cascos del caballo no tocan la tierra, las puertas de la ciudad se abren solas. Atraviesa un río, despide al servidor que lo acompaña, le entrega su caballo y sus vestiduras y se corta el pelo con la espada. Lo arroja al aire y los dioses lo recogen como reliquia. Un ángel que ha tomado forma de asceta le entrega las tres piezas del traje amarillo, el cinturón, la navaja, la escudilla para limosnas, la aguja y el cedazo para filtrar el agua. El caballo regresa y muere de pena.

Siddharta queda siete días en la soledad. Busca después a los ascetas que habitan en la selva; unos están vestidos de hierbas, otros de hojas. Todos se alimentan de frutos; unos comen una vez al día, otros cada dos días, otros cada tres. Rinden culto al agua, al fuego, al sol o a la luna. Hay quien está parado en un pie y hay quienes duermen en un lecho de espinas. Estos hombres le hablan de dos maestros que viven en el norte; las razones de estos maestros no lo satisfacen.

Siddharta se va a las montañas, donde pasa seis duros años entregado a la mortificación y al ayuno. No cambia de lugar cuando cae sobre él la lluvia o el sol; los dioses creen que ha muerto. Entiende, al fin, que los ejercicios de mortificación son inútiles; se levanta, se baña en las aguas del río y come un poco de arroz. Su cuerpo recobra inmediatamente el antiguo fulgor, los signos que Asita reconoció y la perdida aureola. Pájaros vuelan sobre su cabeza para rendirle honor y el Bodhisattva se sienta a la sombra del Árbol del Conocimiento y se pone a pensar. Resuelve no levantarse de ahí hasta haber logrado la iluminación.

Mara, dios del amor, del pecado y de la muerte, ataca entonces a Siddharta. Este mágico duelo o batalla dura una parte de la noche. Mara, antes de combatir, se sueña vencido, perdida su diadema, marchitas las flores y secos los estanques de sus palacios, rotas las cuerdas de sus instrumentos de música, cubierta de polvo la cabeza. Sueña que en la pelea no puede sacar la espada; congrega, sin embargo, un vasto ejército de demonios, tigres, leones, panteras, gigantes y serpientes —algunos eran grandes como palmeras y otros pequeños como niños—, cabalga un elefante de ciento cincuenta millas de alzada y asume un cuerpo con quinientas cabezas, quinientas lenguas de fuego y mil brazos, cada uno con un arma distinta. Los ejércitos de Mara arrojan montañas de fuego sobre Siddharta; éstas, por obra de su amor, se convierten en palacios de flores. Los proyectiles forman un alto baldaquín sobre su cabeza. Mara, vencido, ordena a sus hijas que lo tienten; estas lo asedian y le dicen que están hechas para el amor y para la música, pero Siddharta les recuerda que son ilusorias e irreales. Señalándolas con el dedo, las transforma en viejas decrépitas. Cubierto de confusión, el ejército de Mara se desbanda.

Solo e inmóvil bajo el árbol, Siddharta ve sus infinitas encarnaciones anteriores y las de todas las criaturas; abarca de un vistazo los innumerables mundos del universo; después, la concatenación de todas las causas y efectos. Intuye al alba las cuatro verdades sagradas. Ya no es el príncipe Siddharta, es el Buddha. Las jerarquías de los dioses y los buddhas venideros lo adoran, pero él exclama:

He recorrido el círculo de muchas encarnaciones

buscando al arquitecto. Es duro nacer tantas veces.

Arquitecto, al fin te encontré. Nunca volverás a construir la casa.

Aquí termina (dice Karl Friedriech Köppen) la más antigua forma de la leyenda, el evangelio del Nepal y del Tíbet.

Siete días más queda el Buddha bajo el árbol sagrado; los dioses lo alimentan, lo visten, queman incienso, le arrojan flores y lo adoran. Llueve y un rey de las serpientes, un Naga, se enrosca siete veces alrededor del cuerpo del Buddha y forma un techo con sus siete cabezas. Cuando el cielo se aclara, el Naga se transforma en un joven brahmán que se prosterna y dice: «No he querido asustarte; mi propósito fue protegerte del agua y del frío». Al cabo de una breve conversación, el Naga se convierte al budismo. Su ejemplo es imitado por un dios, que ingresa como adepto laico a la orden. Los cuatro reyes del espacio ofrecen al Buddha cuatro escudillas de piedra; éste, para no desairar a ninguno, las funde en una sola, que durante cuarenta años le servirá para recibir las limosnas. Brahma baja del firmamento con un gran séquito y suplica al Buddha que inicie la predicación que salvará a los hombres. El Buddha accede; el genio de la tierra comunica esta decisión a los genios del aire, que a su vez transmiten la buena nueva a las divinidades de todos los cielos.

El Buddha se encamina a Benarés. Entra por la puerta occidental de la ciudad, pide limosna y se dirige al Parque de los Ciervos. Busca a cinco monjes que fueron sus compañeros y que se apartaron de él cuando renunció a los rigores del ascetismo; hace girar para ellos, ahora, la Rueda de la Ley: les muestra la Vía Media, que equidista de la vida carnal y de la vida austera, y les enseña la aniquilación del dolor por la aniquilación del deseo. Los monjes se convierten. En aquel día, dice uno de los libros canónicos, hubo seis santos en la tierra. De esta manera, se constituyen las tres cosas sagradas: el Buddha, su doctrina y su orden.

Un día, el Buddha llega al Ganges y se ve obligado a cruzarlo volando por el aire porque no tiene las monedas que le exige el barquero; otro, convierte a un Naga, tras un coloquio en que los dos exhalan bocanadas de humo y de fuego. Finalmente, el Buddha encierra al Naga en su escudilla.

Llamado por su padre, el Buddha vuelve a Kapilavastu acompañado de veinte mil discípulos. Ahí, entre otros, convierte a su hijo Rahula y a su primo Ananda. Unos pescadores le traen un enorme pez que tiene cien cabezas distintas: de asno, de perro, de caballo, de mono… El Buddha explica que en una encarnación anterior el pez ha sido un monje que se burlaba de la inepcia de sus hermanos llamándolos «cabeza de mono» o «cabeza de asno».

Devadatta, primo y discípulo del Buddha, ensaya una reforma de la orden: propone que los monjes anden vestidos de harapos, duerman a la intemperie, se abstengan de comer pescado, no entren en las aldeas y no acepten invitaciones. Deseoso de usurpar el lugar del Buddha, sugiere al príncipe de Magadha el asesinato de aquel. Dieciséis arqueros mercenarios se apuestan en el camino para matarlo. Cuando aparece el Buddha, su virtud y su poder se imponen a los asesinos, que desisten de su propósito. Devadatta, entonces, suelta contra él un elefante salvaje; el animal detiene su carrera y cae de rodillas, subyugado por el amor. Otras versiones multiplican el número de elefantes, que además están ebrios; cinco leones rugientes salen de los cinco dedos del Buddha, y los elefantes, asustados y arrepentidos, se ponen a llorar. La tierra, al fin, traga a Devadatta, que cae en uno de los infiernos, donde le asignan un cuerpo en llamas de mil seiscientas millas de largo. El Buddha explica que esa enemistad es antigua. Hace muchos siglos una enorme tortuga salvó la vida y el equipaje de un mercader llamado Ingrato, que había naufragado; Ingrato aprovechó el sueño de su bienhechora para comérsela y el Buddha concluye su narración con estas palabras: «El que fue mercader es hoy Devadatta y yo fui esa tortuga».

En la ciudad de Vesali, acepta la invitación de la famosa cortesana Ambapali, que luego regala su parque a la orden. Recordemos que Jesús, en casa del fariseo, tampoco desdeña el bálsamo que una pecadora le ofrece (Lucas, VII, 36-50).

Al cabo de los años Mara busca de nuevo al Buddha y le aconseja que abandone esta vida, ahora que está fundada la orden y que ésta cuenta con un número suficiente de monjes. El Buddha le contesta que ha resuelto morir al cabo de tres meses. Escuchadas estas palabras, la tierra se estremece, el sol queda oscurecido, se desencadenan tormentas y todas las criaturas tienen miedo. La leyenda explica que el Buddha hubiera podido vivir millares de siglos y que su muerte es voluntaria. Poco después, el Buddha sube al Cielo de Indra y le encomienda la conservación de su ley; luego baja al Palacio de las Serpientes, que también prometen guardarla. Las divinidades, las serpientes, los demonios, los genios de la tierra y de las estrellas, los genios de los árboles y de los bosques piden al Buddha que dilate su muerte, pero éste declara que la fugacidad es la ley de todos los seres y también la suya. Cunda, el hijo de un herrero, le ofrece en Kusinara un trozo de carne salada de cerdo o, según otros, unas trufas; esta comida agrava el mal que el Buddha ya sentía y cuyos signos había reprimido por un ejercicio de su voluntad, para no entrar en el Nirvana sin despedirse de sus monjes. Se baña, bebe agua y se tiende bajo unos árboles para morir. Los árboles bruscamente florecen; saben tal vez que ese hombre viejo y tan enfermo es el Buddha. Éste, en la hora de su muerte, profetiza futuros cismas y discordias, recomienda la observación de la ley y dispone sus ritos funerarios. Muere acostado sobre el flanco derecho, la cabeza hacia el norte, la cara vuelta hacia el poniente. Entra en el éxtasis y muere en el éxtasis. Muere al anochecer, en esa hora en que parece fácil la muerte.

A las puertas de la ciudad queman el cadáver y celebran ritos solemnes, como si fuera el de un gran rey, el del rey que Siddharta no quiso ser. Antes de entregarlo a las llamas lo honran con danzas, elegías y juegos que duran seis días. El séptimo colocan el cadáver en la pira; cuatro, ocho y dieciséis personas tratan en vano de encenderla; finalmente sale una llama del corazón del Buddha y consume el cuerpo. Una urna recibe los huesos calcinados, sobre los que se vierte miel para que ninguna partícula se pierda. El conjunto se divide en tres partes: una para los dioses, que la guardan en túmulos celestiales; otra para los Nagas, que la guardan en túmulos subterráneos; otra para ocho reyes, que edifican en la tierra ocho monumentos, a los que acudirán generaciones de peregrinos.

Tal es, a grandes rasgos, la vida legendaria del Buddha. Antes de juzgarla, conviene recordar ciertas cosas.

Paul Deussen, en 1887, jugó con la conjetura de que los posibles habitantes de Marte mandaran a la tierra un proyectil con la historia y exposición de su filosofía y consideró el interés que despertarían esas doctrinas, sin duda tan diferentes de las nuestras. Observó después que la filosofía del Indostán, revelada en los siglos XVIII y XIX, era para nosotros no menos extraña y preciosa que la de otro planeta. Todo, efectivamente, es distinto, hasta las connotaciones de las palabras. Cuando leemos que el Buddha entró en el costado de su madre en forma de joven elefante blanco con seis colmillos, nuestra impresión es de mera monstruosidad. El seis, sin embargo, es número habitual para los hindúes, que adoran a seis divinidades llamadas las seis puertas de Brahma y que han dividido el espacio en seis rumbos: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. La escultura y la pintura indostánicas, por lo demás, han difundido imágenes múltiples para ilustrar la doctrina panteísta de que Dios es todos los seres. En cuanto al elefante, animal doméstico, es símbolo de mansedumbre.

Para este resumen de la leyenda del Buddha, se han consultado dos textos. El primero es el Lalitavistara, nombre que Winternitz traduce de esta manera: Minuciosa narración del juego (de un Buddha). Al estudiar la escuela del Gran Vehículo, veremos la justificación de tales palabras. La obra ha sido redactada en los primeros siglos de nuestra era. El segundo texto es el Buddhacarita, poema épico atribuido a Asvaghosha, que vivió en el primer siglo de la era cristiana. Una biografía tibetana del poeta afirma que este recorría los mercados acompañado de cantores y de cantoras, predicando la fe del Buddha al son de melancólicas endechas cuya letra y cuya música eran de su invención. El poema fue escrito en sánscrito y vertido al chino, al tibetano y, en 1894, al inglés.

[*] En busca de esta fuente es uno de los temas centrales de Kim de Kipling.

Título original: Qué es el budismo

Jorge Luis Borges y Alicia Jurado, 1976

Luego en J. L. Borges: Obras completas en colaboración

© María Kodama 1995

©Emecé Editores 1979 y ss.

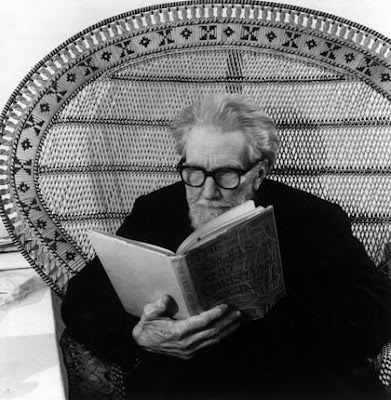

Foto: Borges en Cnel Suárez con Alicia Jurado en el Cine Cervantes. (s-d)

El Intendente Cnel Raúl Lucio Pedernera le entrega una medalla

que recuerda a Cnel Suárez Vía