Contrariando las leyes de este género de oraciones centenarias o seculares, omitiré las súplicas de indulgencia, las confesiones premeditadas de agitación y las declaraciones presumidas de incapacidad personal. Me consta que esos ritos no tienen otro fin que hacer tiempo (de un modo decoroso o inofensivo) mientras la atención del público se organiza. Entiendo que lo mismo se consigue, contradiciéndolos, y proclamando que uno los contradice. De otras omisiones deliberadas —o negligencias culpables— de este discurso, nada diré. Prefiero que mis auditores las noten. Básteme, por ahora, prometer que no ensayaré en el papel —o en los caminos invisibles del aire— una enésima "fundación" de nuestra ciudad. Por lo demás, el tema ya constituye de por sí un género literario. Cabe sin embargo conjeturar que data de este siglo, si bien el escribano público Pedro Hernández y el landsknecht bávaro Ulrich Schmidel siguen haciendo el gasto; el uno para las fechas necesarias, el otro para el rasgo trágico o azaroso. A fines del siglo pasado, Vicente Fidel López rehúsa el tema, como si le incomodara un poco admitir que a nuestra Buenos Aires, su Buenos Aires, la hubieran comenzado unos españoles: simples extranjeros, al fin. Groussac, en 1916, reúne sus dos fundaciones. Las juzgo magistrales, aunque me consta que ciertos lectores románticos no le perdonan su frecuente ironía, su continencia y su omisión realmente escandalosa de todo gimoteo sentimental...

Hacia 1926, un descendiente ya lejano y porteño de aquel Alonso Cabrera que acompañó a Mendoza, trató de imaginar por escrito la primera fundación. Repetiré su página, acaso tolerable o posible, por el tono conversado, oral, de sus alejandrinos asonantados. Su nombre:

La Fundación mitológica de Buenos Aires

¿ Y fue por este río de sueñera y de barro

que las proas vinieron a fundarme la patria?

Irían a los tumbos los barquitos pintados

entre los camalotes de la corriente zaina.

Pensando bien la cosa, supondremos que el río

era azulejo entonces como oriundo del cielo

con su estrellita roja para marcar el sitio

en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron.

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron

por un mar que tenía cinco lunas de anchura

y aún estaba repleto de sirenas y endriagos

y de piedras imanes que enloquecen la brújula.

Prendieron unos ranchos trémulos en la costa,

durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo,

pero son embelecos fraguados en la Boca.

Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo.

Una manzana entera, pero en mitad del campo

presenciada de auroras y lluvias y sudestadas.

La manzana pareja que persiste en mi barrio:

Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.

Un almacén rosado como revés de naipe

brilló y en la trastienda conversaron un truco;

el almacén rosado floreció en un compadre

ya patrón de la esquina, ya resentido y duro.

Una cigarrería sahumó como una rosa

la nochecita nueva, zalamera y agreste.

No faltaron zaguanes y novias besadoras.

Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente.

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:

la juzgo tan eterna como el agua y el aire.

Sin embargo Buenos Aires tuvo principio. A pesar de ese juicio alejandrino y sentimental, celebramos ahora un centenario —el cuarto— de la primera fundación de la patria. De esa patria que de algún modo estaba ya prefigurada en el tiempo, cuando los hombres de Mendoza arribaron, fatigados de mares y de esperanza, con el alivio elemental de quien recupera la tierra. De barro y de caña hicieron las primeras viviendas; erigieron alrededor una empalizada, pelearon con los querandíes del norte; encendieron fogatas para espanto de tigres y alegría de las noches; cumplieron, en fin, con la rutina heroica de los conquistadores. Ya ejecutadas las faenas rudimentarias, interrogaron la llanura. Parda, pública, abierta, los ojos alcanzaban el horizonte, sin encontrar asidero ni reposo. Descubrían un mundo de cosas nuevas, y le repartían nombres antiguos. Descubrían un mundo de fieras sin tamaño en la noche o de cualquier terrible tamaño, de fieras vanamente conjeturadas por la huella o por el rugido. Las necesidades guerreras o cinegéticas o simplemente los empleos del ocio les hicieron recorrer esos campos. Yo los querría imaginar en la soledad, en el despejo antiguo de esas mañanas, y sin querer los veo atravesando fantasmas: fantasmas del cargado porvenir que ahora es una realidad o un recuerdo. Fatalmente, proyecto la ciudad sobre aquel desierto: impongo edificios, torres, avenidas, plazas, árboles, calles, hombres y muchedumbres en el aire liviano de ese ayer que tiene (para mí) cuatro siglos. No en vano esos cuatrocientos años han transcurrido. No podemos recuperar la soledad genuina de esos primeros hombres de Buenos Aires sin el contraste falso de nuestro abarrotado presente. De ahí lo desesperado y lo apócrifo de toda evocación. De ahí también la inutilidad de recordar las aventuras y circunstancias de esa segunda fundación en que renació Buenos Aires, después de su primer vida quemada. La superposición de los muchos días oculta y pierde el pasado remoto; yo vuelvo resignado al presente. Al promediar el año de 1936 ¿qué piensa de la historia de Buenos Aires un escritor porteño? ¿Qué grado singular de pasión inspiró Buenos Aires a los hombres del cuarto siglo de su era? Me dicen que estas digresiones aéreas formarán un volumen; es lícito suponer que los venideros buscarán en ese volumen la contestación a tales preguntas. Antes de formularla, conviene rechazar un seudo problema, capaz de una infinita perplejidad. Hablo del sentido intrínseco de Buenos Aires. ¿Qué es Buenos Aires? ¿Quién es y quién ha sido Buenos Aires? Así planteado, el debate corre el albur de provocar mil y una respuestas, todas inverificables, todas diversas y todas igualmente mitológicas. Sucedería entonces lo que sucede con ciertos vanos y feroces debates sobre el color de las vocales. Claudel sostiene que la "A" es escarlata; otros dirán que es negra o es azul; otros no saldrán de su asombro ante la contumacia y perversidad de quienes no comprenden que es amarilla; todos, en fin, querrán participar en un juego tan fácil. Deliberadamente, elijo un ejemplo grotesco, pero una indagación de carácter sentimental sobre la "realidad" o el "alma" de Buenos Aires culminaría en resultados no menos personales, vanos e indiscutibles. Correríamos, por lo pronto, el serio peligro de aquel género de contestación que se puede llamar "topográfico". Alguien descubriría la substancia de Buenos Aires en los hondos patios del sur y en el fierro minucioso de sus cancelas; otro, en los saludos callejeros de Florida; otros, en los rotos arrabales que inauguran la pampa o que se desmoronan hacia el Riachuelo o el Maldonado; otro, en los tétricos cafés de hombres solos que se sienten criollos y resentidos mientras despacha tangos la orquesta; otros, en un recuerdo, un árbol, un bronce. Lo cual es tolerable, si entendemos por ello que ningún hombre puede sentirse vinculado a todos los barrios y falso, irreparablemente falso, si equivocamos esas preferencias o esas costumbres con una explicación o una idea. Además: pocas ciudades hubo en el tiempo o hay sobre la faz de la tierra, tan vaticinadas y descifradas como la nuestra. Cada invierno trae su conferencia:

augur de nuestro equívoco destino

porque ha dado unos pasos por Florida

según lo definió —y lo aniquiló— Fernández Moreno. El tal augur, por lo demás, nos suele definir a su imagen. Si es español, descubre que también lo somos nosotros, y formula la previsible ecuación: Meseta de Castilla = Pampa. Corolario frecuente: Don Quijote = Martín Fierro. Esos parecidos impresionantes hieren con menos fuerza la imaginación del augur francés o italiano, que, tout bonnement, prefiere declararnos latinos y asimilarnos de ese modo a las glorias de la metódica pasión de Racine o de los tercetos infernales y paradisíacos. Es fácil ver en esos interesados intérpretes —tan equiparables al payador suburbano a quien le basta el nombre de un auditor para descargarle una décima— un mero síntoma de la riqueza del país, que los importa anual y suntuosamente para que conjeturen quiénes somos, y (sobre todo) quiénes seremos. Creo, sin embargo, que esa reacción "proteccionista", incivil, adolece de falsedad. Primero, el hecho indiscutible de que sea interesado el intérprete no invalida las exégesis que propone; segundo, si lo importante es la "diferencia" argentina, sólo un forastero puede decírnosla; tercero, "haber dado unos pasos por Florida" es uno de los actos necesarios al conocimiento de esta ciudad, aunque tal vez haya otros; cuarto, el no moverse de la calle Florida, es un rasgo típico del porteño. Ignorar la ciudad, "vivir atado por las dos o tres calles diarias", es una negligencia harto común, que sería injusto calificar de culpable. En cuanto a las definiciones propuestas por esos invitados o intrusos, es verosímil que una de ellas —la del "hombre a la defensiva"— esté en la verdad, aunque el auditor amargo o colérico ceda a la tentación de murmurar que en Junín, en Maipú o en Chacabuco, hemos sido, más bien, hombre "a la ofensiva". Una objeción no menos patriotera (y algo más seria) podría esgrimirse contra la supuesta fórmula mágica No te metás descubierta por Keyserling —fórmula ajena de virtud, pero que nos hizo gracia escuchar de boca tan germánica y erudita.

De esa vana diversidad de los pareceres, de esas polémicas rara vez divertidas y finalmente nulas, queda un solo hecho indiscutible, un axioma: la importancia de Buenos Aires. La importancia emblemática, simbólica, no menos que la real. Ocupar la Casa Rosada, regir el hueco y desairado perímetro de la Plaza de Mayo, es dominar la entera República. Ayer lo vimos, en un atardecer de septiembre. Esa jugada decisiva, ese jaque mate convencional de nuestro ajedrez partidario, suele merecer la ironía de los extranjeros —o su estupor— pero es capaz de una justificación casi mística. Todos sabemos que ningún otro lugar hay en Buenos Aires tan saturado, tan curado de historia. De historia, de sensible tiempo humano. Es común afirmar de nuestro país que es un país muy nuevo, en el sentido ufano de la palabra. Pero no es lo menos en otro; en el desusado, torpe, inmaduro. Después de cuatro siglos de "conquista", el hombre es todavía un intruso en estos confines de América. Nuestra Plaza de Mayo —la plaza del cabildo secular y de la modesta pirámide, la plaza de los ejércitos que regresan y de las decisiones civiles— es de todos los puntos del continente el más dulcificado y macerado por la costumbre humana. La historia de esa Plaza —y la de la ciudad más o menos sórdida que se fue estirando a su alrededor— es la historia argentina. No en vano he dicho lo de sórdida. Al promediar el año de 1867, Sarmiento, en Chile, se desahoga con Juan Carlos Gómez en una larga carta, de la que distraigo estas líneas: "Montevideo es una miseria, Buenos Aires, una aldea, la República Argentina una estancia". Era la verdad, y casi lo es. Pero también es la verdad que esa aldea —esa lenta ciudad de veredas altas y de arrabales cuchilleros y ecuestres— dio término feliz a las dos tareas capitales de nuestra historia: la clara guerra con España, las turbias guerras con el gaucho y el indio.

Sé que toda alusión a la primera corre el albur incómodo de parecer ingenua, escolar. Quizá tengan razón los que así sienten —aunque no razones, ya que prefieren abstenerse de formularlas. En cuanto a mí, confieso que me gusta recordar que hombres de Buenos Aires —hombres de esta ciudad y de mi sangre— atravesaron con caballos y lanzas los caminos de la Cordillera y libraron en un amanecer la acción de Chacabuco y en un día de otoño la de Maipú. Me gusta recordar que un porteño, Isidoro Suárez, decidió la victoria de Junín —esa victoria silenciosa y cansada, "en la que no se disparó un solo tiro" y en que todo lo hicieron los jinetes y las lanzas profundas. Cuido y frecuento esos recuerdos, aunque me consta que esas guerras lejanas de nuestra independencia no enternecen ya a Buenos Aires, acaso por la geografía que abarcan y la dificultad de imaginarse el lugar de su acción. De esa incurable vaguedad se han contaminado sus héroes. El hecho es de comprobación facilísima. Hace diez años lo anoté. En cuanto al general San Martín (escribí yo entonces) ya es un general de neblina para nosotros, con entorchados y medallas y charreteras de humo... Las imágenes de 1810 se han desvanecido, y las de nuestras guerras y de nuestras glorias más allá de los Andes. El Teatro Nacional, el verso octosílabo y la pintura al óleo prefieren, con morosa delectación, el tiempo de Rosas —tan rico en buenos federales de notorio chaleco punzó, en serenos canturreadores y cronométricos, en unitarios afantasmados por la zozobra, en candombes que aluden a Paul Robeson, en documentos oficiales puntuados de vivas y de mueras, en el rojo insistente de las divisas y de la brusca sangre. Esa charra época nos fascina. Lo diré con otras palabras: hemos sacrificado la decencia al color local. O, si se quiere, la estética ha primado sobre la ética.

Sé que me acusarán de reeditar la leyenda unitaria. Yo podría contestar, en último término, que la capacidad de crear una leyenda de vida tan variada y tan inmortal, es una prueba concluyente de la superioridad de los unitarios. Por otra parte, un azar burlón ha querido que esa misma "leyenda" que movilizó tantos ejércitos contra Rosas y acabó por arrojarlo a Southampton, cuide ahora su imagen y le suministre el interesante fulgor de un prestigio satánico. El donjuán Manuel según Mármol y según Sarmiento es el que preocupa, no el desvanecido general Rosas del historiador Adolfo Saldías. (Ese general cuyo más indiscutido hecho de armas fue la recepción de la espada de otro general. El episodio ha sido comentado así por Groussac: Es una puerilidad ir a buscar hoy en las simpatías epistolares del Protector por el Restaurador, los elementos de juicio histórico respecto de éste, a quien nosotros estudiamos y aquél no estudió. No es dudoso que el famoso legado de la espada de Maipo al "héroe del desierto" importa un juicio, pero quien de él sale juzgado es San Martín). Desgraciadamente, no todos los crímenes de Rosas fueron perpetrados por Rivera Indarte, según querría hacernos creer la novísima leyenda federal... Esos crímenes, ese cotidiano ritual de vivas y mueras, esa pedagogía de gritos callejeros y de colores, ese deliberado atontamiento de los espíritus, están en los recuerdos de Buenos Aires, en la memoria esencial de Buenos Aires. Por eso los he rememorado.

En mi sumario general de las atracciones de la época de Rosas, he omitido una, importantísima. Hablo del gaucho: numen o semidiós incorporado a nuestra figuración de ese tiempo. Hablar de semidiós o de numen es hablar de mitología; yo tengo para mí que el gaucho —no en cuanto hombre mortal de carne mortal, sino en cuanto figura de un culto— es uno de los mitos esenciales de Buenos Aires. No me propongo derribar ese mito tan firme; ya muchos lo intentaron y fracasaron. No ensayo una imposible demolición. Otro propósito me llama: el de indicar (siquiera sea de paso) lo paradójico y lo conmovedor de ese culto. Es sabido que las dos tareas de Buenos Aires fueron la independencia de la República y su organización; vale decir la guerra con España y la guerra con el caudillaje. En la primera, el gaucho tuvo su parcela de gloria —así como el orillero y el negro. El gaucho desgauchado, recreado, por una disciplina total. Mitre (Historia de San Martín, tomo primero, página 139,140) refiere ese trabajo. "El primer escuadrón de Granaderos a Caballo fue la escuela rudimental en que se educó una generación de héroes. En este molde se vació un nuevo tipo de soldado, animado de un nuevo espíritu, como hizo Cromwell en la revolución de Inglaterra; empezando por un regimiento para crear el tipo de un ejército... Bajo una disciplina austera, formó San Martín soldado por soldado, oficial por oficial, apasionándolos por el deber y les inoculó ese fanatismo frío del coraje que se considera invencible... Al núcleo de sus compañeros, fue agregando hombres probados en las guerras de la revolución, prefiriendo los que se habían formado por el valor desde la clase de tropa; pero cuidó que no pasaran de tenientes. A su lado creó un plantel de cadetes, que tomó del seno de las familias espectables de Buenos Aires, arrancándolos casi niños del brazo de sus madres. Era el amalgama del cobre y del estaño, que daba por resultado el bronce de los héroes". El ecuatoriano Rey Escalona confirma esa noticia (Campaña del Ecuador, página 131): "Nuestros jefes y oficiales quedaron gratamente impresionados cuando tuvieron en su presencia a los soldados del Sur que mandaba San Martín. Les llamaba la atención la elevada estatura de los granaderos a caballo, de tez bronceada, porte marcial y equipo a la europea que los diferenciaba en mucho de nuestros soldados... Eran esclavos de la disciplina y lo mismo maniobraban durante el combate, como lo realizaron poco después en Río Bamba y Pichincha, que en una formación ordinaria".

El hecho es de toda notoriedad. La educación y la animación de ese ejército es obra de su general y de quienes lo secundaron (Soler, Las Heras, Necochea, y los otros): vale decir, la obra de Buenos Aires. He alegado esos testimonios para invalidar el prejuicio común que limita la guerra al ejercicio del coraje instintivo y que no se avergüenza de un desorden o de una imprevisión.

Paso a la otra y más difícil tarea de Buenos Aires: la guerra con el caudillaje. Sesenta encarnizados años duró esa guerra, desde que don Manuel Dorrego fue derrotado en Arenranguá por los hombres de Artigas hasta la segunda rebelión de López Jordán, el 73. Esa es la guerra, la de los montoneros y las indiadas que se golpean la boca en son de burla y que una vez atan los baguales crinudos en las cadenas de la pirámide. Es la guerra de los hombres de campaña que odian la incomprensible ciudad. Lo raro, lo conmovedor, es que la ciudad no los odia —nunca los odia. Sin embargo, all the sad variety of Hell, toda la triste variedad del infierno, está en esa guerra. Laprida es fusilado en Pilar; Mariano Acha es decapitado en Angaco; la cabeza de Rauch pende del arzón de un caballo en las pampas del Sur; Estomba, enloquecido por el desierto, teje y desteje con sus tropas hambrientas un insensato laberinto de marchas; Lavalle, hastiado, muere en el patio de una casa en Jujuy. Buenos Aires les concede un bronce, una calle, y los olvida. Buenos Aires prefiere pensar un mito, cuyo nombre es el gaucho. La vigilia y los sueños de Buenos Aires producen lentamente el doble mito de la Pampa y del Gaucho.

Las historias de nuestra literatura han dedicado su atención justiciera a los libros canónicos de ese culto. Los investigadores de nuestro idioma los releen y comentan. El minucioso amor de los filólogos se demora en cada palabra; básteme recordar el extenso pleito (no liquidado aún) sobre la tenebrosa voz contramilla, pleito, por otra parte, más adecuado a la infinita duración del infierno que al plazo relativamente efímero de nuestras vidas... En tales circunstancias, parecerá un absurdo afirmar que el pathos peculiar de la literatura gauchesca está por definirse. Me atrevo a sospecharlo, con todo. Ese pathos, para mí, reside en el hecho —público y notorio, por lo demás— del origen exclusivamente porteño (o montevideano) de esas ficciones. Hombres de la ciudad las imaginaron, de la incomprensible ciudad que el gaucho aborrece. En su decurso es dable observar la formación del mito. Burlas, vacilaciones y parodias prefiguran el semidiós. Hidalgo, padre de los primeros gauchos escritos, ignora que su generación es divina y los mueve con toda familiaridad. Ascasubi también, en sus primeras guitarreadas felices del Paulino Lucero. Hay alegría en esas guitarreadas y burla, pero jamás nostalgia; de ahí su desacuerdo total con las efusiones germánicas (pasadas por Museo de Luján) de su continuador sedicente, Héctor Pedro Blomberg. De ahí el olvido en que Buenos Aires los tiene y su preterición a favor del gárrulo y senil Santos Vega; impenetrable sucesión de trece mil versos, urdida en el París desconsolado de 1871. Esa lánguida crónica —obra de un viejo militar argentino que sufre la nostalgia de la patria y de sus años briosos— inaugura el mito del gaucho. Ascasubi, en la advertencia de la primera edición, declara su propósito apologético. "Por último (nos dice) como creo no equivocarme al pensar que no hay índole mejor que la de los paisanos de nuestra campaña, he buscado siempre el hacer resaltar, junto a las malas cualidades y tendencias del malevo, las buenas condiciones que adornan por lo general el carácter del gaucho". Son palabras de 1872; ese mismo año, Hernández publica en Buenos Aires el primer cuaderno del Martín Fierro, el de tapa celeste. Martín Fierro es precisamente un malevo, un gaucho amalevado de cuya perdición y triste destino es culpable el ejército. El favor alcanzado por Martín Fierro crea la necesidad de otros gauchos, no menos oprimidos por la ley y no menos heroicos. Eduardo Gutiérrez, escritor olvidado con injusticia, los suministra infinitamente. Su procedimiento, su empeño, son mitológicos. Pretende, como todos los mitos, repetir una realidad. Compone biografías de "gauchos malos" para justificarlos. Un día, hastiado, se arrepiente. Escribe Hormiga Negra, libro de total desengaño. Buenos Aires lo hojea con frialdad; los editores no lo reimprimen... Hacia 1913, vivos aún en la memoria de quienes lo aplaudieron las iluminaciones y los brindis del Centenario, Lugones dicta en el Odeón su apología tumultuosa del Martín Fierro —y en ella, la del Gaucho. Faltaba, sin embargo, la apoteosis. Güiraldes la acomete y la lleva a término en Don Segundo Sombra. En ese libro de corteza realista y de entraña piadosa, el mito preferido de Buenos Aires alcanza perfección. (Una prueba de ello es que la única novela importante que lo sucede —El Paisano Aguilar, de Enrique Amorim— nada tiene de mítico. Lo mítico gauchesco queda agotado en Don Segundo Sombra).

No me resigno a suponer que nuestra reverencia del gaucho sea una mera infatuación. Tampoco me satisface la conjetura de un desagravio imaginativo o ideal, otorgado a los que perdieron. Tampoco, la de una variación vernácula del tema conocido: Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Beatus Ule qui procul y los demás. Prefiero suponer que el porteño se reconoce de algún modo en el gaucho. No pienso, al proponer esa explicación, en las intervenciones o en contacto de esas dos maneras de vida. No pienso en el estanciero de Buenos Aires, que debe al campo la mitad de sus días y acaso lo mejor del recuerdo; no pienso en el matarife o el cuarteador, cuyo trabajo elemental, cuyo comercio con la tierra y los animales tanto lo asemejan al gaucho. Pienso, más bien, en una afinidad de destinos. El gaucho, como vencido estoico, el gaucho como "hombre que se fue" —sin esperanza, sin apuro, sin lástimas— tal es el mito que venera el porteño. El gaucho, siempre, ha sido una materia de la nostalgia, una querida posesión del recuerdo. Ascasubi ¡en 1872! dice que apenas quedan gauchos: anticipado mentís de quienes los recuerdan ahora —también para llorarlos. Martín Fierro define visualmente esa impresión de hombre a caballo que se aleja y se anula.

Cruz y Fierro de una estancia

una tropilla se arriaron.

Por delante se la echaron

como criollos entendidos,

y pronto sin ser sentidos

por la frontera cruzaron.

Y cuando la habían pasao

una madrugada clara,

le dijo Cruz que mirara

las últimas poblaciones

y a Fierro dos lagrimones

le rodaron por la cara.

Y siguiendo el fiel del rumbo,

se entraron en el desierto...

Lugones repite la imagen, lujosamente (El Payador, página 73): "Dijérase que lo hemos visto desaparecer tras los collados familiares, al tranco de su caballo, despacito, porque no vayan a creer que es de miedo, con la última tarde que iba pardeando como el ala de la torcaz, bajo el chambergo lóbrego y el poncho pendiente de los hombros en decaídos pliegues de bandera a media asta". No se trata de una casualidad. En Don Segundo Sombra —en la última hoja del último capítulo del último gran libro de la leyenda— vuelve la imagen esencial. "Lo vi alejarse al tranco. Mis ojos se dormían en lo familiar de sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sabía cómo levantaría el rebenque, abriendo un poco la mano, y cómo echaría adelante el cuerpo, iniciando el envión del galope. Así fue. El trote de transición le sacudió el cuerpo como una alegría. Y fue el compás conocido de los cascos trillando distancia... Por el camino, que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma, difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo, sesgado por un verdoso rayo de atardecer. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre".

En ese hombre que anonadaban las leguas, el porteño cree ver su símbolo. Siente que la muerte del gaucho no es otra cosa que una previsión de su muerte. La tarea del gaucho fue valerosa, pero no fue completa: debelar el duro desierto, imponer su divisa en las patriadas, pelear —gaucho matrero o gaucho montonero— con la inconcebible ciudad. El porteño envidia esa muerte, ese destino que tuvo rectitud de cuchillo. Sabe que el suyo es más intrincado y más vano —e igualmente mortal.

Nadie como el porteño para sentir el tiempo y el pasado. Yo afirmo —sin remilgado temor ni novelero amor de la paradoja— que solamente los países nuevos tienen pasado; es decir, recuerdo autobiográfico de él; es decir, tienen historia viva. Si el tiempo es sucesión, debemos reconocer que donde densidad mayor hay de hechos, más tiempo corre y que el más caudaloso es el de este inconsecuente lado del mundo. La conquista y la colonización de estos reinos —cuatro fortines temerosos de barro prendidos en la costa y vigilados por el pendiente horizonte, arco disparador de malones— fueron de tan efímera operación, que uno de mis abuelos, hacia 1872, comandó en las últimas guerras contra los indios, realizando después de la mitad del siglo diecinueve, obra conquistadora del dieciséis. Sin embargo ¿a qué traer destinos ya muertos? Yo no he sentido el liviano tiempo en Granada, a la sombra de torres cientos de veces más antiguas que las higueras, y sí en Pampa y Triunvirato; insípido lugar de tejas anglizantes ahora, de hornos humosos de ladrillos hace tres años, de potreros caóticos hace cinco. El tiempo —emoción europea de hombres numerosos de días, y como su vindicación y corona— es de más imprudente circulación en esta república. El porteño lo sabe a su pesar. Se sabe habitador de una ciudad que crece como un árbol, que crece como un rostro familiar en una pesadilla.

He hablado mucho del recuerdo argentino y siento que una especie de pudor defiende ese tema y que abundar en él es una traición. Porque en esta casa de América, amigos míos, los hombres de las naciones del mundo se han conjurado para desaparecer en el hombre nuevo que no es ninguno de nosotros aún y que predecimos argentino, para irnos acercando así a la esperanza. Es una conjuración de estilo no usado; pródiga aventura de estirpes, no para perdurar sino para que las ignoren al fin: sangres que buscan noche. El criollo es de los conjurados. El criollo que formó la entera nación, ha preferido ser uno de muchos, ahora. Para que honras mayores sean en esta tierra, tiene que olvidar honras. Su recuerdo es casi un remordimiento, un reproche de cosas abandonadas sin la intercesión del adiós. Es recuerdo que se recata, pues el destino criollo así lo requiere, para la cortesía, y perfección de su sacrificio.

Buenos Aires nos impone el deber terrible de la esperanza. A todos nos impone un extraño amor —el amor del secreto porvenir y de su cara desconocida. Si hoy he jugado con recuerdos le pido a Buenos Aires que me perdone; nada desprecia el porvenir, ni siquiera recuerdos.

Mi agradecimiento a Mariano de Vedia y Mitre, Intendente de Buenos Aires, que me ha deparado este orgullo y esta alegría de hablar a mi ciudad; mi saludo, a los que me escuchan.

Notas

* Discurso leído por la radiodifusora del Teatro Colón en febrero 1936, en celebración del

IV Centenario de la Ciudad de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza

Véase Obras Completas, I

En Homenaje a Buenos Aires en el cuarto centenario de su fundación

Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1936

En Páginas de Jorge Luis Borges selecccionadas por el autor,

Buenos Aires, Editorial Celtia, 1982

Edición al cuidado de Sara Luisa del Carril y Mercedes Rubio de Zocchi

© María Kodama 2001

© Emecé Editores, Buenos Aires, 2001

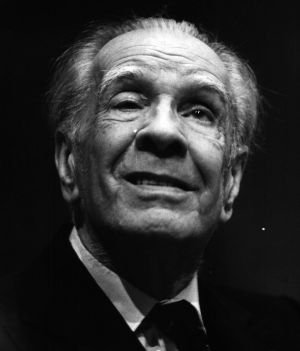

Imagen arriba: Retrato de Borges sin atribución de autor ni data

Agradeceremos a quien pueda aportarlas para editar